Polar Code(11)3GPP标准化进展

前言

时间终于来到了2017年,我的文章也终于要追上3GPP 5G

NR标准化的进展了。自2016年11月3GPP RAN1 #87会议确定5G

eMBB场景控制信道编码为Polar Code后,2017年1月在美国斯波坎市召开的3GPP

RAN1 #AH1_NR会议上继续讨论了Polar

Code设计议题。紧接着,2月(上个月)在希腊雅典召开了RAN1

#88次会议;3月(本月)在克罗地亚召开了RAN #75次全会,5G的研究阶段(Study

Item,SI)结束,继而开启工作阶段(Work

Item);4月(下个月)3日又将在美国召开RAN1

#88b会议。5G的推进速度其实比外界想象得要快得多。

RAN1 #AH1_NR

Polar Code描述方法

2017年1月召开的RAN1 #AH1_NR会议上统一了Polar

Code描述方法。一直以来Polar Code有两种等价的描述方法。

- Description #1:实施比特反转(bit reversal)的编码。也就是Arikan最初发明的编码方法。我的文章也一直采用这种描述方法,见《Polar Code(2)编码原理》图1~3。

- Description #2:不进行比特反转(bit reversal)的编码。这是最近比较流行的描述方法。为了便于各公司进行Polar Code设计,消除混淆,应当统一描述方法。

会议同意了Description #2的描述,并把这种描述称为“basic polar”。注意,这并不影响Polar code其他方面的设计,如凿孔模式的设计、冻结比特模式的设计等。basic polar描述如下:

- Polar编码器输出为 \[x_{0}^{N-1}=u_{0}^{N-1}{ {G}_{N}}\]

\({ {G}_{N}}\)是N维的生成矩阵

\[{ {G}_{2}}=\left[ \begin{matrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ \end{matrix} \right]\]

\[{ {G}_{N}}={ {F}^{\otimes n}}\]

其中\(N={ {2}^{n}},n\ge 1\)

- \[F=\left[ \begin{matrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ \end{matrix} \right]\]

\({ {F}^{\otimes n}}\)是矩阵\(F\)的n次克罗内克积

最大母码长度范围

Polar Code最大母码长度\(N={

{2}^{n}}\)确定了以下范围:

- 下行控制信息:\(256\le { {N}_{\max ,DCI}}\le 1024\)

- 上行控制信息:\(1024\le { {N}_{\max ,UCI}}\le 2048\)

- 准确值将在RAN1 #88会议进一步确定

评估方法和可选编码方案

从RAN1

#86b开始,华为就提出了基于奇偶校验(parity-check)的Polar编译码方案,即PC-Polar。#87会议虽然确定控制信道采用Polar

Code,但还没确定究竟采用哪一种Polar

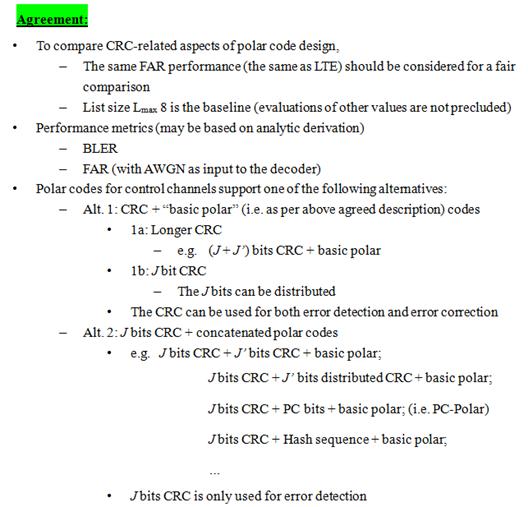

Code。目前争论的焦点主要集中在CA-Polar和PC-Polar上。会议同意了以下评估方法和二选一的编码方案:

RAN1 #88

确定最大母码长度

- 下行控制信息:\({ {N}_{\max ,DCI}}=512\)

- 上行控制信息:\({ {N}_{\max ,UCI}}=1024\)

编码方案

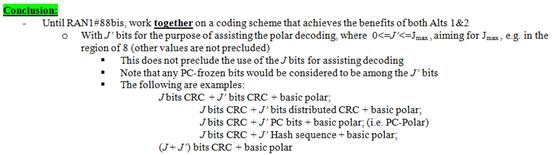

本次会议决定,把Alt.1和Alt.2两种可选方案进一步做了融合:

小结

截止目前,Polar

Code上下行控制信息编码的母码长度确定了。性能评估指标一个是BLER,一个是FAR。编码方案仍会在下一次会议(4月)中进一步讨论。

参考文献

[1] Draft_Minutes_report_RAN1#AH1_NR_v010 [2]

Draft_Minutes_report_RAN1#88_v010